Für die Wirtschaft Österreichs und der EU ist der amerikanische Handelskrieg ziemlich schädlich und könnte im Falle Österreichs die Rezession sogar noch vertiefen und vielleicht gar verlängern. Für die USA selbst müssen Zölle aber nicht unbedingt nur negativ sein, zeigt doch schon Trumps erste Amtszeit, dass Zölle gegen China die wirtschaftliche Dynamik in den USA eher nicht gebremst haben. In diesem Artikel wollen wir uns deshalb nun in die Lage der USA versetzen und aus dieser heraus analysieren, warum es für die USA durchaus gute Gründe für Zölle und die aktuelle Politik Donald Trumps geben könnte. Das enorme Handelsdefizit der USA mit China hat diesem etwa den Aufstieg zur zweiten Supermacht ermöglicht und der gemeinsame Handel war vielfach unfair. China agierte mit Zöllen und erzwang Technologietransfers, während es parallel dazu die westlichen Märkte mit seinen Produkten überschwemmte.

Wir analysieren in diesem Artikel nun, warum die Zollpolitik im Allgemeinen für die USA nach einem ersten intensiven Schock und gewissen Verhandlungen doch in Bereichen (!) aufgehen könnte und neue wirtschaftliche Dynamik in den USA erzeugen könnte. Mit der KI-Revolution und der Autonomisierung fallen parallel dazu die komparativen Kostenvorteile von Ländern in Asien teilweise weg, die bisher als Werkbank der Welt agiert haben. Auch die Struktur der US-Wirtschaft ist hilfreich bei der Umsetzung dieser Politik. Für Europa hingegen setzt sich ein Trend leider fort: Seit etwa 2010 hat man wirtschaftlich den Anschluss an die USA verloren und durch die Besteuerung von europäischen Exporten könnte sich diese Negativspirale nun fortsetzen. Vielleicht sollte man daher von der amerikanischen Wirschaftspolitik der letzten 15 Jahre lernen, statt den eigenen Kurs einer relativen Verarmung weiter fortzusetzen.

Negativ werden sich die Zölle jedenfalls – sofern sie Trump nach Verhandlungen nicht wieder fallen lässt – auf die Kaufkraft in den USA auswirken. Schließlich sind es ja die US-Bürger, die künftig für ihre Iphones und Toyotas mehr bezahlen werden müssen. Fraglich ist hier, wieviele der Produkte subsituiert werden können: Was bei Autos noch eher möglich erscheint, ist bei Elektronikartikeln kurzfristig unwahrscheinlich.

Die Struktur der US-Wirtschaft

Die US-Wirtschaft ist die größte nationale Wirtschaft weltweit und zeichnet sich durch ihre Größe wie Vielfalt aus. Der Konsum der US-Bürger macht dabei einen großen Teil des BIP aus und die Wirtschaft ist besonders stark in den Bereichen Technologie, Finanzen und Dienstleistungen. Das produzierende Gewerbe spielt aber eine geringere Rolle. Diese Vielfalt und auch Anpassungsfähigkeit könnte es deshalb der US-Wirtschaft ermöglichen, sich leichter als andere Volkswirtschaften an Zölle anzupassen, indem inländische Industrien, wie das verarbeitende Gewerbe und die Landwirtschaft, geschützt und gefördert werden. Hier gibt es definitiv viel Potential etwa durch die Mithilfe der Automatisierung wieder mehr Produktion in den Staaten selbst anzusiedeln.

Ein besonderes Merkmal der USA ist ihre geringe Abhängigkeit vom Außenhandel im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften. Der Handelsanteil am BIP lag 2022 nur bei etwa 27% im Vergleich etwa zu 37% für China, über 80% für Deutschland, 45% für Japan und 46% für Indien, basierend auf Daten der Weltbank (siehe unten). Die USA sind somit in erster Linie eine Binnenwirtschaft mit einem enormen Konsumvolumen. Diese geringere Abhängigkeit könnte es der US-Wirtschaft ermöglichen, die Auswirkungen von Zöllen besser zu verkraften, da ein kleinerer Teil der wirtschaftlichen Aktivität direkt vom internationalen Handel betroffen ist. Hier könnte die Förderung der heimischen Produktion („Buy American“) Arbeitsplätze schaffen und die Abhängigkeit von Importen verringern, was aus republikanischer Sicht als Stärkung der nationalen Selbstständigkeit interpretiert werden könnte.

Gleichzeitig leidet die US-Wirtschaft seit Jahrzehnten unter einem strukturellen Handelsdefizit, das zu einer massiven Verlagerung von Produktionsstandorten ins Ausland geführt hat. China hat davon besonders profitiert und sich zur „Werkbank der Welt“ entwickelt – auf Kosten amerikanischer Industriearbeitsplätze. Genau hier setzte Trumps Zollpolitik an: Sie sollte nicht nur ein Signal an die außenwirtschaftlichen Partner senden, sondern vor allem eine langfristige Reindustrialisierung der Vereinigten Staaten einleiten.

Die Dollar-Wette

Ein oft unterschätzter Mechanismus in dieser Strategie ist die Rolle des US-Dollars. Als globale Leitwährung ist der Dollar in vielen wirtschaftlichen Phasen überbewertet gewesen. Das hat wiederum US-Importe verbilligt und US-Exporte verteuert – zum Nachteil der amerikanischen Industrie. Doch ein Paradigmenwechsel könnte bevorstehen. Sollte das globale Vertrauen in die Stabilität des Dollars durch den Handelkonflikt abnehmen, wäre eine gewisse Abwertung des Dollars denkbar. Ein schwächerer Dollar könnte dann die relativen Kosten für Importe steigen lassen und gleichzeitig US-Exporte wettbewerbsfähiger machen. Das wäre in gewisser Weise ein indirekter Zoll, ein natürlicher Schutzmechanismus für die heimische Industrie – ohne dass der Staat regulatorisch eingreifen müsste. In Kombination mit Trumps Zöllen entstünde hier ein doppelter Puffer gegen Billigimporte und ein Anreiz zur Reinvestition in US-Standorte.

Die „Dollar-Wette“ bezieht sich hier also auf die Idee, dass ein fallender Dollarkurs negative Auswirkungen von Gegenzöllen gegen die US-Wirtschaft ausgleichen könnte, indem Exporte billiger werden und das Handelsdefizit sinkt. Teurere Importe fördern dagegen die heimische Produktion. Im Kontext von Trumps Zollpolitik könnte ein schwächerer Dollar somit die Wettbewerbsfähigkeit der USA verbessern, insbesondere wenn andere Länder mit Vergeltungszöllen reagieren. Dies könnte die negativen Auswirkungen auf US-Exporteure abmildern und die Attraktivität von Sektoren wie der Automobilindustrie und der Landwirtschaft auf dem Weltmarkt steigern. Historisch gesehen hat eine schwächere Währung oft dazu beigetragen, Handelsdefizite zu verringern, wie es in den 1980er Jahren der Fall war, als der Dollar nach dem Plaza-Abkommen abgewertet werden musste.

Das Ende der China Subvention

Ein zentrales Argument für Trumps harte Linie gegen China ist der bislang unausgesprochene Preis, den der Westen für den chinesischen Aufstieg bezahlt hat. Der Freihandel mit China war in der Praxis kein fairer Wettbewerb, sondern eine jahrelange Subventionierung durch asymmetrische Marktöffnungen. China konnte unter dem Deckmantel des Freihandels seine Überproduktion in westliche Märkte exportieren, während es selbst ausländische Unternehmen durch regulatorische Hürden, Joint-Venture-Zwänge und Technologietransfers in Schach hielt. Der Westen, insbesondere die USA, hat dadurch nicht nur Industriejobs verloren, sondern auch technologische Souveränität eingebüßt. Trumps Zölle waren in diesem Kontext kein wirtschaftlicher Affront, sondern ein notwendiger Weckruf. Sie markierten das Ende einer einseitigen Partnerschaft, in der der Westen Blaupausen und Kunden lieferte und China davon wirtschaftlich profitierte. Stattdessen sollte ein neuer Standard gesetzt werden: Marktzugang gegen Gegenseitigkeit, Handel auf Augenhöhe.

Beispielsweise hat China durch staatliche Subventionen in der Stahlindustrie globale Überkapazitäten geschaffen, die zu Dumping auf internationalen Märkten führten, was nicht nur US-Produzenten massiv schädigte. Ebenso wurden die meisten ausländischen Unternehmen gezwungen, Technologien zu übertragen, um Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten, was die Innovationsfähigkeit der USA beeinträchtigte. Trumps Zölle, die bis zu 34% auf chinesische Waren betrugen, könnten diese Ungleichgewichte addressieren und korrigieren, indem sie den Druck auf China erhöhen, fairere Handelspolitiken zu verfolgen und die US-Fertigungsindustrie wiederbeleben.

Gegenmaßnahmen?

Oft wird gegen Zölle das Argument vorgebracht, sie würden zu globalen Vergeltungsmaßnahmen führen und so einen Handelskrieg auslösen, der allen schadet. Doch genau hier liegt ein strategischer Trumpf in Trumps Politik. Viele kleine und mittelgroße Länder könnten schlicht nicht adäquat zurückschlagen, weil sie es sich wirtschaftlich nicht leisten können. Deutschland etwa lebt von seinen Exporten, insbesondere in den US-Markt. Ein Handelskrieg mit den USA wäre da ein Schuss ins eigene Knie. Freilich wird die EU hier als Ganzes dennoch reagieren. Auch China befindet sich in einer wirtschaftlichen Phase der Schwäche, geplagt von einer Immobilienkrise, einer alternden Bevölkerung und einer nachlassenden Innovationskraft. Als Großmacht muss aber auch China reagieren, um nicht sein Gesicht zu verlieren.

Viele andere Staaten jedoch könnten sich eher genötigt sehen, stillzuhalten, zu verhandeln oder lediglich symbolische Gegenmaßnahmen zu ergreifen. In einem solchen Szenario würden die USA mit relativ geringem Widerstand ihre Industriepolitik in einem Großteil der Welt durchsetzen können – und damit eine gute strategische Gelegenheit für sich nutzen.

Die Sorge vor globalen Gegenmaßnahmen ist also prinzipiell berechtigt, aber es scheint wahrscheinlich, dass diese nicht so massiv ausfallen könnten, wie befürchtet. Laut Medienberichten haben bereits einige größere Länder, wie Australien, angekündigt, gar nicht zu reagieren, während andere, wie Brasilien, Verhandlungen bevorzugen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese Länder zu stark vom US-Markt abhängig sind. Die Angst vor eigenen wirtschaftlichen Schäden, insbesondere in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit, wird somit dazu führen, dass viele Länder Zurückhaltung üben, was den USA erlaubt, mit ihrer Politik weitestgehend „davonzukommen“. Ein weiteres Beispiel ist Mexiko, dessen Wirtschaft stark mit den USA verknüpft ist und das, wenn überhaupt, nur begrenzte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen wird, um einen Handelskrieg möglichst zu vermeiden.

Fazit

Die besondere Struktur der US-Wirtschaft, die Rolle des Dollars und die strategische Schwäche vieler Handelspartner machen es also möglich, dass ein gezielter Protektionismus per Schutzzollpolitik nicht nur kurzfristig wirken könnte, sondern langfristig eine neue industrielle Basis in den USA schaffen könnte. Dabei geht es nicht so sehr um eine Abschottung der USA, sondern um ein Homeshoring oder Nearshoring sowie um Verhandlungen über fairere Bedingungen in einer multipolaren Welt. Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob Zölle in der Theorie effizient sind – sondern ob sie in der Realität politisch und wirtschaftlich wirken. Trumps erste Amtszeit hat Hinweise darauf geliefert und zumindest dem chinesischen Wachstum hat der Handelskrieg geschadet. Die aktuelle Amtszeit könnte einen weiteren Beweis antreten. Historisch haben wir Zölle und Zollpolitik bereits hier analysiert: https://www.dermaerz.at/warum-zoelle-donald-trumps-liebstes-wort-ist/

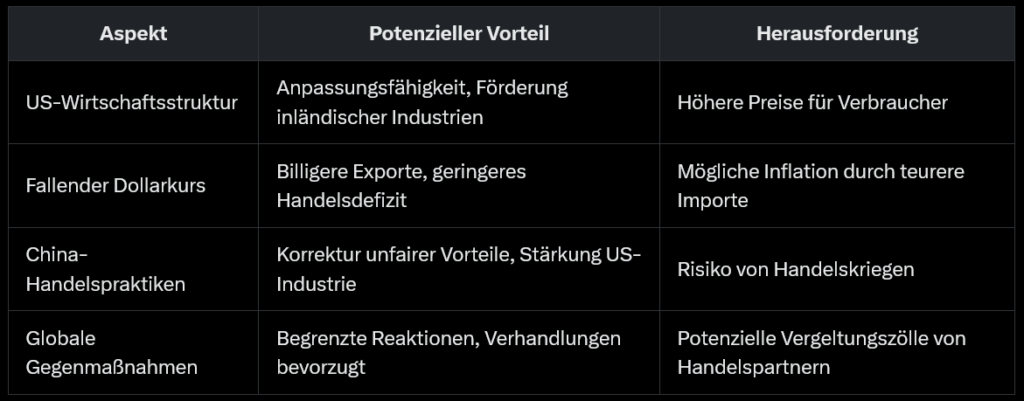

Die Analyse dieses Artikels zeigt also, dass Trumps Zollpolitik aus amerikanischer Sicht potenziell wirtschaftlich erfolgreich sein könnte, indem sie die US-Wirtschaft stärkt, einen fallenden Dollarkurs nutzt, Chinas unfairen Handelsvorteile korrigiert und dabei auf nur begrenzte globale Gegenmaßnahmen stößt. Dennoch bleibt die Wirksamkeit natürlich abhängig von vielen Variablen, einschließlich der Reaktionen anderer Länder und der Anpassungsfähigkeit der US-Wirtschaft. Die Kontroverse um diese Politik unterstreicht die Notwendigkeit, sowohl die potenziellen Vorteile als auch die Risiken sorgfältig zu bewerten.

Wir haben dazu eine Tabelle erstellt, die mögliche Vorteile wie Herausforderungen aufgrund der verschiedenen wirtschaftlichen Maßnahmen aufzeigt:

Finanzielles

Liebe Leserinnen und Leser von „Der März“,

Unsere Seite ist ein Ort für kritischen Journalismus, tiefgehende Analysen und gut recherchierte Hintergrundberichte. Wir sind sehr stolz darauf, unabhängig zu arbeiten, denn das macht es uns möglich, Themen und Perspektiven zu behandeln, die in der Mainstream-Medienlandschaft oft untergehen oder anders rezipiert werden. Unsere Arbeit setzt akribische und sehr zeitintensive Recherche voraus und verursacht eben leider auch Kosten. Aus diesem Grunde sind wir auf die finanzielle Unterstützung unserer treuen Leser angewiesen. Nur mit Ihrer Unterstützung kann unser kleines ehrenamtliches Team nämlich auf Dauer bestehen bleiben und die mit der Herausgabe unseres Mediums verbundenen Kosten (Plattformfinanzierung, Lektorat, etc) abdecken. Jede Spende, egal wie klein, trägt dazu bei, unsere Arbeit zu finanzieren und unser Medium als Plattform für unabhängigen Journalismus zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Unterstützen Sie uns daher bitte heute noch und helfen Sie mit den Fortbestand unseres Mediums „Der März“ zu gewährleisten! Vielen Dank!

Sie können ganz einfach und sicher hier spenden :

Falls Sie direkt überweisen möchten, ganz ohne Paypal oder Kreditkarte, dann finden Sie hier unsere Kontodaten:

IBAN: DE46 1001 1001 2622 4193 03

BIC: NTSBDEB1XXX

Vielen herzlichen Dank für eure Treue und Unterstützung !

Das Team von „Der März“

Links & Quellen

https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/USA/united-states/trade-gdp-ratio

https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS